| 50 ANOS DA PRAÇA DA CANÇÃO | |||||

| Por António Lourenço (Professor), em 2015/02/10 | 1467 leram |  0 comentários | 0 comentários |  218 gostam 218 gostam | ||||

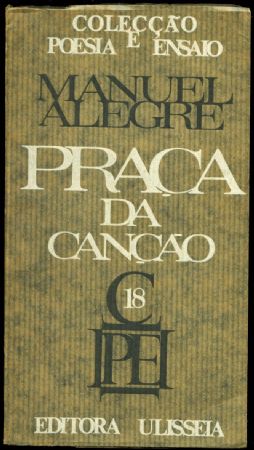

| Tinha 15 anos quando, em 1965, foi publicada “A Praça da Canção” (PdC). Por isso, só alguns anos mais tarde travei conhecimento com esta obra de Manuel Alegre (MA), bem como com “O Canto e as Armas (1967). | |||||

Cantar estas coisas que incomodam é pois o propósito do poeta e da obra, desde logo enunciadas no poema “Apresentação”: “Eu venho para incomodar/Trago palavras como bofetadas/ e é inútil mandarem-me calar/porque a minha canção não fica no papel (…)/De certo modo sou guerrilheiro/que traz a tiracolo/uma espingarda carregada de poemas/ou se preferem sou um marinheiro/que traz o mar ao colo/e meteu um navio pela terra dentro” (…). Com o propósito de cantar, embora alerte que “Cantar não é talvez suficiente”, mas admita que “só cantando por vezes se resiste/só cantando se pode incomodar”, sente-se na obra de MA e concretamente na PdC, uma linguagem poética centrada na intervenção cívica e política, que sendo uma voz pessoal se transforma em voz coletiva, à laia do canto do poeta/trovador e mensageiro, neste caso montado e pedalando na sua bicicleta de recados:“Na minha bicicleta de recados/eu vou pelos caminhos/pedalo nas palavras atravesso as cidades/bato às portas das casas e vêm homens espantados/ouvir o meu recado ouvir minha canção”. E de facto, seu canto incomodou como canção na praça e foi ouvido e cantado por vozes tão díspares como Manuel Freire, Adriano Correia de Oliveira, Zeca Afonso, Francisco Fanhais , Luís Cilia, Paulo de Carvalho, Carlos do Carmo e a própria Amália Rodrigues, entre outros. Contudo e apesar dos seus efeitos políticos, a PdC não é um livro político ou panfletário. Fundamentalmente e porventura, a sua força contagiante decorre mais do contexto e das circunstâncias históricas da época, a que se ajunta um registo poético inovador e de síntese, que radica no lirismo da tradição dos cancioneiros e trovas, bem como na sua modernidade, a que se acrescenta o seu tom épico, desde logo indiciado no seu título. Mas também na crença mágica que pela música da palavra se podia mudar o mundo, como por exemplo os versos da “Trova ao vento que passa” o evidenciam: “Pergunto ao vento que passa/notícias do meu país/e o vento cala a desgraça/e o vento nada me diz./(…)Mas há sempre uma candeia/dentro da própria desgraça/há sempre alguém que semeia/canções ao vento que passa./Mesmo na noite mais triste/em tempo de servidão/há sempre alguém que resiste/há sempre alguém que diz não”. Efetivamente, as crenças na resistência e na mudança, que são uma constante em toda a vida e obra de MA, apesar de alguns desencantos posteriores, são reiterados em vários poemas, designadamente na PdC, como é exemplo a “Trova do Amor Lusíada”: “Hei-de passar a cantar/pelas ruas da cidade/erguendo na mão direita/a espada da liberdade”. A falta de liberdade e a denúncia do silêncio opressivo, a emigração forçada, a defesa da justiça social, o terror da guerra colonial e o exílio são de facto alguns dos temas fundamentais da PdC. No entanto, a Praça da Canção protagoniza acima de tudo uma revolução na poesia nacional e uma voz da liberdade de uma geração, no âmbito do neorrealismo português, constituindo-se como a bandeira e/ou arma inicial de todos os seguidores dessa errância deste Ulisses português, que Manuel Alegre (re)encarna. Um Ulisses lusitano que se debate primeiramente com a opressão do exílio dentro da própria pátria, posteriormente com a solidão do verdadeiro exílio e depois, com o regresso dececionante a Ítaca (o Portugal do Estado Novo e de hoje): “Eu sou teu povo no caminho/Trágico e sozinho/por todas/as fronteiras entre a mágoa e a França/eu sou teu povo que se vai embora/levando às costas Portugal e a Esperança”. Contudo, um Ulisses que não crê na salvação vinda de fora, nem num desejado D. Sebastião alienante, mas no próprio país (o “País de Abril”) que o poeta/trovador acreditava que um dia acordaria do seu estado civil de “pátria vestida de viúva/entre as grades e a chuva das cidades”. Deste modo e contrariamente a Fernando Pessoa e à Mensagem e como um Ulisses da contemporâneo, MA cultiva o perto contra o longe pessoano e prefere o presente sofrido na carne em detrimento da evocação do passado que Pessoa quer projetar no futuro. Sua luta é portanto a busca do concreto e do real, aqui e agora, como expressa no poema “Explicação do País de Abril”: “País de Abril é o sítio do poema/Não fica nos terraços da saudade/Não fica em longes terras. Fica exatamente aqui/tão perto que parece longe”. Evidente, portanto, neste Ulisses português, uma certa obsessão às raízes, apesar da pesada carga deste fardo de ser português, tradicionalmente dividido entre a terra e o mar, como no poema “A Rapariga do País de Abril” o reconhece: “Sou metade camponês metade marinheiro”. Ora esta errância inquietante e busca perene persegue MA desde Águeda, para sempre, a terra natal do poeta, local onde nasceu em Maio de 1936: “Haverá sempre em mim o Rio Águeda/Meu ritmo é seu fluir e seu buscar”. Águeda, semanticamente conotada como lugar e tempo eufóricos, assume-se assim como contraponto a outros tempos e lugares de disforia, como se lê no poema “Romance do Tempo Inocente”: “Era um tempo de fruta e violinos/o Sol nascia exatamente no meu quarto/havia uma árvore onde o mundo começa/- a velha árvore do largo dos ciganos”. De facto, um tempo de inocência , pois “Nada sabíamos da guerra nesse tempo/nada sabíamos da fome e nunca/reparámos no rosto magro dos meninos (…)/Nada sabíamos dos homens que viviam/do trabalho dos homens que não tinham casa (…). Por isso, passada a inocência da infância, acabam por surgir na geografia poética de MA, anos mais tarde, outros rios de vivências: o Mondego da sua formação académica em Coimbra, o Tejo, o Spree, o Neva e o Sena do exílio e da emigração, que o poema “Trova do Emigrante” já denuncia: “Não tem sede de aventura/nem quis a terra distante./A vida o fez viajante./Se busca terras de França/é que a sorte lhe foi dura/e um homem também se cansa. (…)/Ficam mulheres a chorar/por aqueles que se foram/(Ai lágrimas que se choram/não fazem qualquer mudança)/Já foram donos do mar/vão para terras de França,”. Deste modo revela-se igualmente na poesia de MA um canto do presente e futuro, plasmado de intertextos do passado, cujas “matrizes hipogramáticas” remontam à poesia medieval, à Odisseia e à poesia épica e lírica de Luís de Camões. Significativas e exemplificativas são as trovas mencionadas e em especial o poema “Trova”, no qual o poeta conjuga a sua voz de trovador e a lírica das cantigas de amigo com a tonalidade épica camoniana: “Em trovador me tornei./Se a voz do povo me chama/eu com ele cantarei./Em trovador me tornei/ao dobrar a Taprobana/destes caminhos que andei.(…)/Deixei a paz destes rios/com meu povo eu embarquei/ e fui à guerra e voltei/à triste paz destes rios/Da minha pátria não sei/(perdeu-se em velhos navios)”. Essa mesma tónica de sugestão camoniana perpassa no poema “Lusíada Exilado”, desde logo patente no título e referências explícitas: “Trago no rosto a marca do chicote/Cicatrizes as minhas condecorações/Nas minhas mãos é que é verdade D. Quixote/trago na boca um verso de Camões (…)/Eu fiz Portugal e o perdi/em cada ponto onde plantei o meu sinal/Eu que fui descobridor e nunca descobri/que o porto por achar ficava em Portugal”. É esse poeta-voz de uma coletividade, que quer construir um destino coletivo, que também se sente na “Canção de Manuel, Navegador”, poema também inserido na PdC: “Já com meu povo algumas vezes naufraguei/Fernão de Magalhães fui dar a volta ao mundo/mil caminhos busquei fui nauta vagabundo/e dei a volta ao mundo, só meu país não achei”. Talvez essa Ítaca utópica continue por achar. Talvez a errância incessante tenha que prosseguir connosco até ao fim dos tempos, mas outros virão e voltarão, provavelmente em Maio, como o poema homónimo “Nós voltaremos sempre em Maio” premonitoriamente anunciou e prenuncia: Nós não estaremos cá. Voltaremos em Maio quando a cidade se vestir de namorados e a liberdade for o rosto da cidade nós que também fomos jovens e por ela e por eles amámos e lutámos e morremos nós voltaremos meu amor nós voltaremos sempre no mês de Maio que é o mês da liberdade no mês de Maio que é o mês dos namorados Há portanto na PdC três tempos: “o do fez-se, o do diz-se e o faremos. O fez-se é o da epopeia pretérita. O do diz-se, o da elegia atual (“Nasci em Maio, o mês das rosas, diz-se”). O do faremos, o da epopeia prometida: “De ti povo/não me despeço. Vou contigo …/Minha tristeza/ precisa de batalhas”. Professor Álvaro Nunes | |||||

Mais Imagens:

| |||||

| Comentários | |||||